Tonabbau

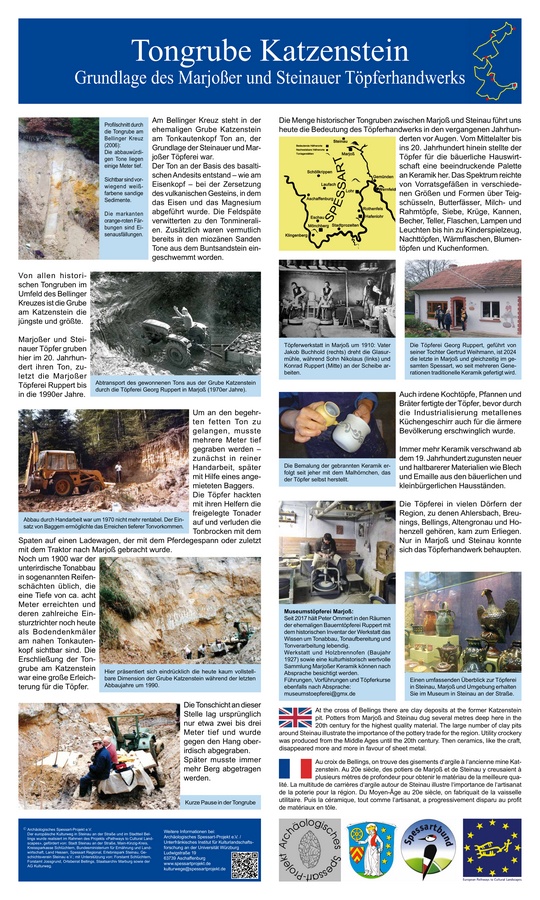

An der Tongrube Katzenstein konnte der Ton im Tagebau abgebaut werden. Zuvor musste aber der anstehende Sandboden bzw. die seit der letzten Grabung nachgerutschte Wand (auch größtenteils Sand) abgetragen werden.

Zunächst von Hand, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts mehr und mehr mit einem Bagger, wurde dieser Abraum entfernt und seitlich der Tongrube abgelagert. Im Laufe der Zeit entstand immer mehr Abraum, da die Tonlager schräg im Berg liegen und die Töpfer immer tiefer graben mussten. Der Vergleich von Fotos aus denen 1970ern und 1990ern lassen den Verlauf des Tonlagers anhand der Wandhöhe erkennen.

Der eigentliche Tonabbau war nur von Hand möglich. Der Ton in bester Töpferqualität klebt so sehr am Werkzeug, dass er gerade noch von einer Schaufel abzubekommen war – keine Chance bei einer Baggerschaufel.

Über das Wie, worauf zu achten war und welche Mengen abgebaut wurden, berichtet Bernhard Breitenberger – der letzte Töpfer, der am Katzenstein noch in den 1990ern Ton abgebaut hat.

In früherer Zeit war neben dem Tagebau, wenn dieser zu aufwendig war, auch der Abbau in senkrechten Schächten üblich. Die Schächte wurden mit Reifen aus Holzruten stabilisiert. In der eigentlichen Tonschicht war eine solche Stabilisierung nicht nötig.

Der Ton wurde über einfache Seilwinden aus den sogenannten Reifenschächten geholt. Am Boden wurde der Ton auch seitlich abgegraben, sodass am Grund des Schachtes ein glockenförmiger Hohlraum entstand. Die ausgebeuteten Schächte stürzten nach und nach ein, sogenannte Pingen (eingestürzte Abbauschächte mit Einsturztrichter, hier vom Tonabbau) blieben zurück.

Wer Interesse an dieser Abbautechnik hat, kann sich diese in einer Dokumentation aus dem Hunsrück ansehen, Dauer ca. 26 Minuten:

Töpferregion

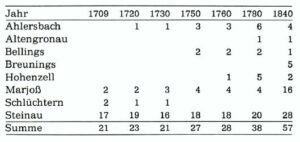

Wie wichtig die Herstellung von Tonprodukten für die Region war, zeigt sich an der Vielzahl von Beschäftigten in diesem Bereich.

Eine Aufstellung aller Häfnermeister (nur Irdenware) in einem Beitrag von Alfred Höck verdeutlich dies.1) (1. „Hessische Töpferei zwischen Spessart, Rhön und Vogelsberg“ von Joachim Naumann)

Rechnet man hierzu noch Gesellen, Helfer und Familienangehörige, so ergibt sich eine beachtliche Anzahl an Personen, die ihren Broterwerb damit erzielten.

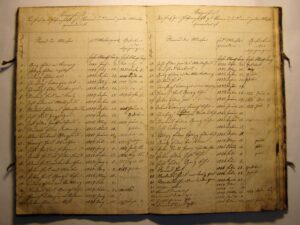

Ein wichtiges Dokument hierzu ist das „Meisterbuch der hiesigen Häfnerzunft zu Steinau von 1844“.

Gesondert gezählt werden müssen die Krugbäcker (Steinzeug) und ihre Mitarbeiter, die seit Ende des 18. Jahrhunderts zunächst nur am Krugbau Steinau, später auch in der Stadt Steinau tätig waren.

Auch die Fertigung von Dachziegeln, Ziegelsteinen und Öfen (Ofenkacheln) fällt in die Tätigkeit der „Töpfer“. Es ist bekannt, dass einzelne Töpfer sowohl Häfnerware als auch Ziegel etc. fertigten. Wie weit und ab wann eine Spezialisierung erfolgte, muss gesondert untersucht werden. Klar ist aber, dass auch hier eine weitere Anzahl von Menschen der Region wirtschaftlich vom Tonvorkommen der Region abhängig waren.

2024 leben in der Region noch drei Personen von der Töpferei:

- Töpfermeisterin Gertraud Weihmann – Töpferei Georg Ruppert, Marjoß

- Töpferin Steffi Herz – Keramik von & mit Herz, Steinau

- Töpfer Hans Krüger – Kunsttöpferei Krüger, Steinau